2020年07月03日

2020年07月03日

7月になり、いきいき365訪問看護ステーションに

新しいスタッフの作業療法士が2名入りました(^o^)/

コメントと共に紹介いたします!

はじめまして!

作業療法士の谷本です。

病院に勤めていた時は回復期リハビリ病棟にて勤務しておりましたが、

病院では一人の患者さんと長くても半年、早ければ1カ月のお付き合いでした。

体が良くなって退院の運びとなるのは当たり前で喜ばしいことなのですが、

退院後の患者さんの生活に関われないことが気掛かりでした。

病院でしっかりリハビリをしても、環境の違うご自宅で同じ事が出来るとは限らず、

難しいのではと思う事が多かったからです。

患者さんをひとりひとり、ガッツリ支えたり寄り添ったり、

ご自宅に合わせたリハビリを提供したいと思い訪問リハビリの道を選びました。

早く一人前に利用者さんのお宅にたくさん回れるように頑張ります!

こんにちわ!

はじめまして、作業療法士の山本です。

私が訪問リハビリに携わろうと思った理由は、

住み慣れた地域で過ごされてる人の手助けをしたい!という思いがあったからです。

病院は学生時代に実習で行きましたが

やはり病院と家での環境の違いを感じました。

生活の拠点であるお家でリラックスされた状態でリハビリを提供したくて、

『地域で』『住み慣れたお家で』という思いが強くなり、訪問リハビリの道へ進みました。

周りの先輩方に助けてもらいながらになりますが

早く1人立ちして、利用者さんのお役に立てるように頑張るので

よろしくお願いします!

訪問リハビリのスタッフが

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、合わせて14名となりました(^o^)/

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

カテゴリ:お知らせ

2020年05月27日

こんにちわ(^o^)/

ジメジメと湿気が増えてきて、お弁当などの衛生状況が気になりますね。

そんな時は、ご飯の上に梅干しをポンッ!

梅干しのクエン酸が、お弁当の雑菌の繁殖を防いでくれるのです。

古くから、『日の丸弁当』として親しまれてきたものですが、理にかなったものだったのですね(^^)

また、クエン酸は胃腸の病原菌が繁殖することも防いでくれます。

胃がんに関係するピロリ菌も抑制するという研究結果が発表されているんですよ(^^)/

クエン酸だけでなく、梅干しにはリンゴ酸、ピクリン酸、コハク酸、ピルビン酸などの有機酸も含まれているため、

酸性に傾きがちな体を中和し、アルカリ性に保ってくれるそうです。

体がアルカリ性に近づくと、免疫力と抵抗力が底上げされるといわれています。

ほかにも、便通の改善や疲労回復、血栓予防、肝機能の強化など、梅干しの効果は広範囲にわたります。

梅干しはミネラルが豊富なので、貧血気味の人には特におすすめです。

梅に含まれるカルシウムとマグネシウムは加工して梅干しにすることで、それぞれ約5倍もアップするのです。

干したり塩漬けにしたりするだけで栄養価がグーンとアップするなんて不思議ですが、

このように梅を加工するのには理由があるのです。

梅にはアミグダリンという成分が含まれていて、体内に入るとめまいや呼吸困難を引き起こす毒素に変化します。

毒があるのは熟す前の青梅だけですが熟した梅にも極少量のアミグダリンが含まれています。

アミグタリンは砂糖や塩に漬けたり、干したりすることで無害化するので

昔から梅を加工して食べるのは、毒抜きという意味もあったようですね。

万能な梅干しですが、塩分も多いので食べ過ぎは禁物です。

1日1粒が目安ですので、気をつけましょうね(^^)/

2020年05月22日

耳元でわずらわしく『ブ~~ン…』と鳴るアイツ・・・。

そう、蚊です。

6月を前に蚊が活動を始めています。

蚊って、真夏より少し過ごしやすい今頃や秋に活発になるそうです。

就寝中に耳元に来られるとうるさいし、刺されたらかゆいし、嫌なことばかりですよね。

蚊に刺されるとなぜかゆくなるのでしょう?

ちょっと調べてみました。

調べると衝撃的な事が判明しました・・・。

蚊には針が6つもあるということ・・・(気持ち悪い)。

しかも、刺している時は6本すべて使っているそうで・・・(気持ち悪い)。

そこで疑問なのが普通なら針が刺さったら痛みで気付きますよね。

でも、刺されたあと、かゆくなって気付く事ばかりです。

蚊は人の皮膚にとまって針を刺したら、まず唾液を注入し皮膚を麻痺させます。

麻酔をかけてくれるなんて蚊なりの気遣いでしょうか・・・。

その後、針が詰まらないように血液が固まらないようする成分も送り込み、

最後に血液を吸い上げる太い針を刺し入れるそうです。

麻酔のせいで痛みに気付けないという事ですね。

蚊からすると人間に気付かれるなんて死活問題ですし、蚊が生き残るための構造なのだと思うとスゴイです。

さて。

かゆみの原因ですが、血液が固まらないようにする成分にあるそうです。

この成分を体から排除するために皮膚の中からヒスタミンを出すため、

それがかゆみを感じる神経を刺激して、かゆくなるそうです。

蚊も血を吸っている最中に麻酔成分や血液を固まらせない成分も含め吸い取っていくのですが、少し残ってしまい、

それが、アレルギー反応を起こしてかゆくなったり腫れたりするんですね~。

蚊は人間だけでなく犬や猫をはじめ、いろいろな動物の血も吸っています。

なので恐ろしい感染症の媒介もしてしまいます。

ウエストナイル熱、黄熱、ジカ熱、チクングニア熱、デング熱、日本脳炎、マラリア・・・。

地球上で一番人間を殺している生物は、蚊なんですよ・・・。怖。

蚊はたとえ絶滅しても地球上の何も影響は受けないそうです。

蚊を食糧とする生き物の生態が脅かされたり、花粉を媒介してもらっていた植物が絶滅してしまうことも考え得ますが、

それは蚊ではなくとも他の虫で埋め合わせることができるのだとか。

なので、バンバン駆除して大丈夫です(`・ω・´)

私たちができるのは、蚊の幼虫であるボウフラを棲みにくくすること。

空き缶やプラゴミやバケツなどを放置していると、雨水がほんの少しでもあれば、ボウフラはわいてしまいます。

そうです、家のまわりをきれいにすればいいのです。

雨水の溜まる場所を、なるべく減らす。

それだけで蚊を少しでも減らすことにつながるらしいです。

少しでも夏を快適に過ごせますように・・・!

蚊には申し訳ないですが・・・。笑

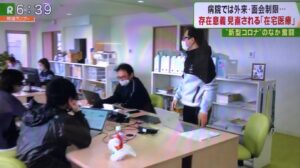

2020年05月21日

所長による 他事業を“勝手に紹介” !

今日は『よしき往診クリニック』をご紹介します。

昨日、関西テレビの夕方のニュース番組【報道ランナー】で放送された

在宅医療の “ よしき往診クリニック ”

院長の守上佳樹先生は私も良く知り、付き合いのある先生です。

よしき往診クリニックは京都市西京区に拠点をおく24時間365日の在宅医療チームで、

地域の医療・介護・生活支援との連携も整っています。

各分野の第一線で活躍する医師の先生方が揃っていて患者さんの症状に合わせた総合的な診療を行ってらっしゃいます。

番組でも説明されていましたが、

コロナ禍の今、病棟に入院されている患者さんは面会の制限があったり、

かかりつけの病院の外来診療が制限されていたり、コロナを恐れ病院に行くのをためらってしまわれる方が多くおられます。

そんな中で存在意義があるのが【在宅医療】です。

よしき往診クリニックは「住み慣れた家や地域で人生を全うしたい」と願う患者さんに

寄り添ってサポートしてくれます。

西京区近辺で在宅医療をお探しの方、ぜひ頼ってみてくださいね。

所長

カテゴリ:所長の勝手に紹介シリーズ,ブログ

2020年05月19日

もうすぐジメジメと嫌な梅雨の季節となりますが、

その前にぜひやっておきたいのが『エアコンの掃除』。

エアコンは冷房・除湿・暖房などで年中使えるため、ちょくちょく掃除はしていても

少しづつ汚れは蓄積してしまっています。

エアコンを作動させた時に感じるムワッとした嫌な臭い。

臭いの発生源がカビの場合が多く、そのまま放置するのは危険です(>_<)

エアコンの内部には熱交換器があり、作動すると結露によって水滴が付着します。

湿気が溜まったうえにホコリや汚れも付着していくので、カビが繁殖しやすいのです。

エアコンの掃除は本格的に夏になる前にしてしまいましょう!

エアコン掃除は本体外側から。

まず表面のホコリを落とします。

とくに天井部分にはたくさんのホコリが溜まっているので、

念入りに払い落としておきましょう。

しつこい汚れにはしっかり絞った布を使って水拭きをするか、家庭用洗剤で拭きあげましょう。

次にパネルの中に設置されているフィルターを取り外します。

フィルターに大きめのホコリがたくさん付着している場合は、掃除機できれいに吸い取ります。

そしてフィルターを中性洗剤で洗います。

フィルターを洗う時のコツですが、水をかける時には必ず内側から水をかけるようにすることです。

フィルターの外側からシャワーをかけると、

溜まっているホコリがフィルター内部に目詰まりすることがあるので注意しましょうね。

水分が残るとカビや故障の原因になるので、フィルターは完全に乾かしてから設置しましょう。

最後にエアコンの使い始めには、窓を開けて換気をしながら仮運転しましょう。

10分程でいいと思います(^^)

エアコンの機種によって掃除の方法が違ったりすることがあるので、説明書を先に確認しておいてくださいね(^^)

掃除しても臭いや汚れが気になる場合は、プロのエアコンクリーニングを利用してみましょう。

個人の掃除では手が届かないエアコン内部の汚れまできれいに落としてもらうことができますよ。

新品みたいにキレイになるそうなので私もいつかは頼んでみたいです(*´Д`)

梅雨の時期は除湿機能で使う機会が増えるエアコン、

いまのうちにきれいにしてフル稼働に備えましょう(^^)/

2020年05月18日

今日5月18日はファイバーの日です。

ファイバー=食物繊維、ですね(^^)/

お通じのためにも、体のためにも食物繊維は良いと言いますが、

そもそも食物繊維ってなぜ体に必要なんだろろう・・・と思ったことはありませんか?

昔は食物繊維は、あまり価値のないものとされていましたが、今では必要不可欠な栄養素といわれています。

食物繊維にスポットライトがあたるきっかけは、

食物繊維をとる量が少ないとがんや病気のリスクが高まると分かった為です。

便秘になると病気になるリスクが高まることがわかり、

便の排出を促す食物繊維が注目されることになったのです。

その後も新たな健康効果が次々と明らかになり、日本では2000年に食物繊維の摂取目標量が定められました。

食物繊維と聞いて、どんなものを想像しますか?

れんこんやごぼうの筋っぽい繊維質な感じを思い出す人もいれば、

あのオレンジ色のファイバードリンクを思い浮かべる人もいるかもしれません(^^)

実は食物繊維は、水に溶ける水溶性と水に溶けにくい不溶性のものがあり、形状も性質も異なるのです。

どちらにも共通しているのは、人間の体内で消化されない成分ということ。

水溶性の食物繊維は、便を軟らかくしてくれるので便の排出がしやすくなります。

腹持ちもいいのでお腹がすきにくくなり、食べすぎを防ぐ効果もあります(^^)

一緒に摂取した糖質が腸から吸収されるのをゆるやかにして血糖値の上昇を抑える作用もあります。

また、食物中のコレステロールの吸収を抑えるため、LDLコレステロール値を抑える働きも報告されています。

さらには大腸内で善玉菌のエサになり、悪玉菌を減少させ、腸内バランスを整える働きもあるのです。

不溶性の食物繊維は糸状の繊維で表面はザラザラしています。

胃や腸で水分を吸収して大きく膨らむので便のかさも増え、それによって腸の動きを活発にして便通を促します。

有害物質を体の外に排出するので、大腸がん発生のリスクが減少するという研究報告もあります。

現代人は食物繊維の摂取量が足りていないので、摂りすぎるくらいの意識でちょうどいいとされています。

野菜ならごぼう、菜の花、アボカド、たけのこ、かぼちゃ、春菊、とうもろこし、

ほうれん草、ブロッコリーなどに多く、

他はイモ類やワカメやこんにゃく、納豆にも多く含まれています。

便が固く黒っぽい人は食物繊維が足りていない証拠なので、毎日の食事に意識的にプラスしてみましょうね(^^)/

2020年05月15日

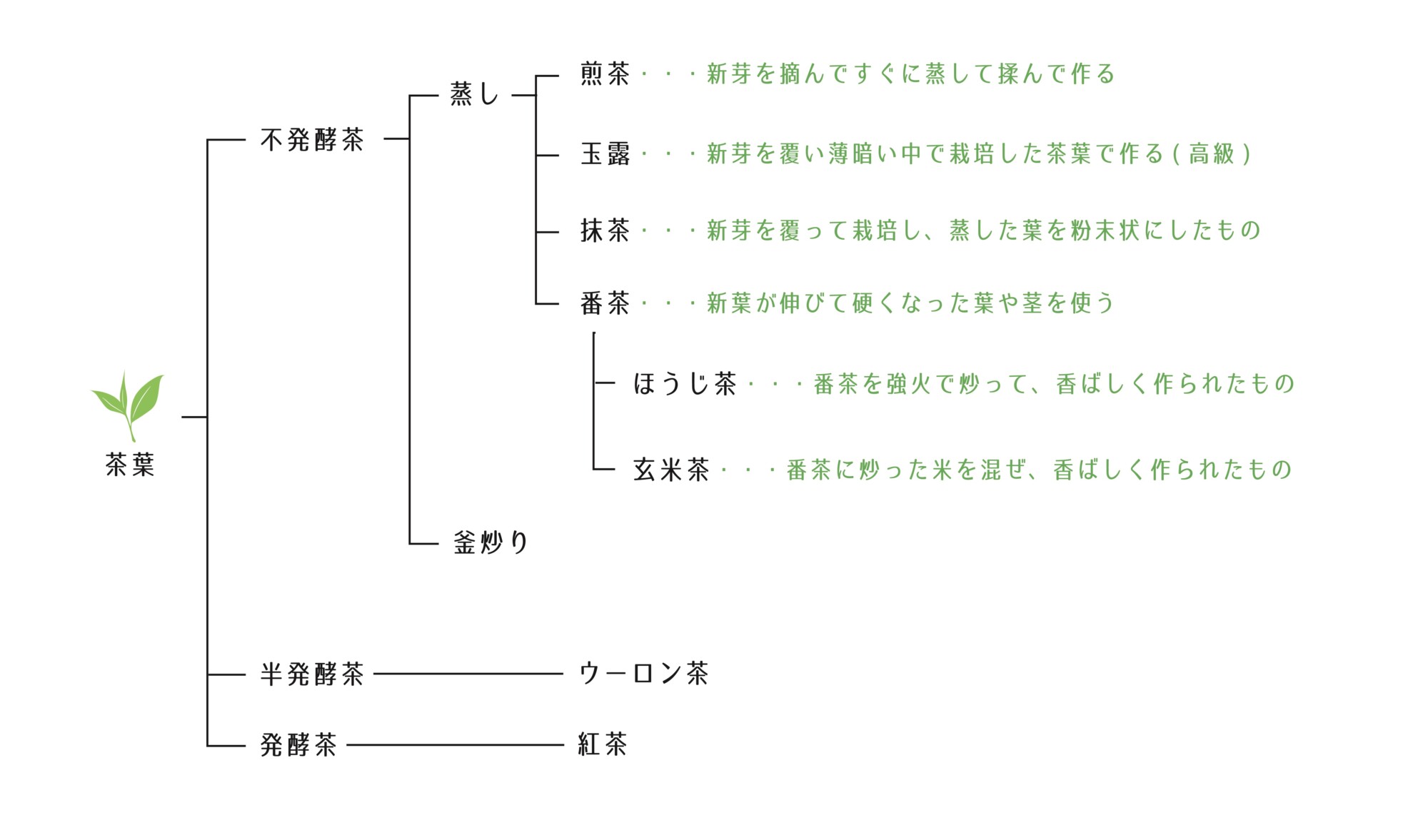

5月は新茶の季節ですが、

一口にお茶と言っても、世界中にはさまざまな種類のお茶があります。

麦茶・紅茶・ウーロン茶などが日本では馴染み深いですね。

日本茶の中でも煎茶や抹茶や玉露など、たくさんあります。

これらのお茶の違いとはなんなのでしょうか?

今日は、お茶の種類についてのお話です(^^)/

ざっくりと言うと、お茶の種類の違いは栽培方法や収穫する時期、製造工程などの違いです。

なので摘んだ葉にいろいろ手を加えることによって緑茶も紅茶もウーロン茶も作れるという事です(^^)v

簡単に説明した図はコチラ⇓

茶葉には酵素が含まれているので、収穫後は酸化し発酵していきます。

その発酵の進み具合で『不発酵茶』『半発酵茶』『発酵茶』に分けられるのです。

不発酵茶とは、茶葉を摘んだあと「蒸す」「炒る」「炙る」「干す」など熱を加えることで発酵を止め、作られます。

日本で作られるお茶はほぼ全てが緑茶で、不発酵茶のことを指します。

茶葉が発酵していないため、淹れたお茶の色は、葉の色=緑色になります。

半発酵茶の代表格はウーロン茶ですが、

私も含め、ウーロン茶って中国で「ウーロン茶の葉」として栽培されてると思ってる方が多いのでは・・・?

ウーロン茶も緑茶も同じ葉からできるなんてビックリですよね(゚Д゚;)

もっと言うと、紅茶も同じ葉から出来ます。

なんなら世界中で最も消費されているお茶は、紅茶である「発酵茶」なんですよね~。

緑茶には殺菌作用があるので、こまめに飲むと感染症予防にもなると言われています。

こまめに飲むことによって喉を乾燥から守ることにもなるので、相乗効果でしょうね(*^-^*)

意外と知らないお茶の違い、今度からは少し意識してお茶を選んでみてはいかがでしょうか(^^)/

2020年05月14日

こんにちわ(^^)

今日、出勤すると、なんと!なんと!

サプライズが!!

ありました!!!

従業員全員に!!!

所長からの『金一封』!!!!!!

先月から新型コロナウイルス対策の勤務体制になり、

今日までに従業員および家族の感染者ゼロを維持しているご褒美だそうです(*^-^*)

所長いわく

「家族の感染もなかったので家族も含めての賞です。家族のために使ってください」とのこと。

まだまだ自粛モードが続きますが、飲食業界では テイクアウト や 出前 がメジャーになっているので、

まずはそういうところに使って 経済の活性化 に繋がればいいなと思います。

きっと所長もそういったお気持ちで配ってくれたのでしょう(*^-^*)

落ち着いたら服も買いたいな、映画も見たいな、旅行も行きたいな・・・♪

有意義に使わせていただきます!感謝です(*^-^*)

2020年05月13日

昨日の深夜から黄砂が飛来してきています。

朝のお天気お姉さんも注意を促してらっしゃいましたね。

車が汚れたり、洗濯物も外に干したくない、迷惑な黄砂ですが

黄砂ってそもそも一体何なんでしょう???

今日は黄砂についてのお話です。

黄砂とは、文字通り ただの砂 です。

モンゴルのゴビ砂漠、タクラマカン砂漠や中国の内陸部の黄土地帯から

強風により大気中に舞い上がった砂が、浮遊しつつ降下するものです。

夏から秋は植物が地面を覆っており、土壌中に水分が蓄えられているので黄砂の発生が抑えられるのですが

春先は植物が充分に育ってないため、黄砂の発生する可能性が高くなります。

黄砂は少しの量なら問題はないのですが・・・年々量が増えてきています。

原因は砂漠化で黄土地帯が広がっている事と、中国の大規模開発。

もともと緑地や森林だった土地が切り開かれ、

地表がむき出しになった荒れ地が広がっていて、

ここで発生する砂ぼこりも日本に降り注ぐ黄砂の勢いに拍車をかけているのです。

黄砂の量が多いと遠くの視界が砂ぼこりで霞んで見えるほどですよね(+_+)

日本に飛来してくる黄砂の粒子の平均的な大きさは、約0.005mm。

なんとスギ花粉の粒子の大きさの5分の1しかありません。

黄砂の粒子はギザギザしたり、細かい穴を持っているものなど、形は千差万別。

飛来途中で空気中の化学物質やカビの胞子などを吸着して運んでくるので

黄砂そのものにアレルギーを引き起こす力はないものの、

ほかのアレルギー症状を悪化させたり、肺疾患を引き起こすリスクがあるそうです。

黄砂の飛来状況はインターネットでも分かるほか、日々の天気予報でも確認する事が出来ます。

洗濯物を部屋干しにしたり、外出中はマスクをはずさないなど、対策をとるのがオススメです(^^)/

←クリックでホームページに飛びます。

←クリックでホームページに飛びます。